-

やさしさの余韻 フレーム50+額装マット付き

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

あの木のところまで フレーム50+額装マット付き

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

光を受けて フレーム50+額装マット付き

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

やさしさの余韻 フレームセット

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

あの木のところまで フレームセット

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

光を受けて フレームセット

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

HOMELAND Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

INNER Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

HOMELAND Frame 50 + Framed Mat Included

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

INNER Frame 50 + Framed with Matting

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

YELLOW BUILDING

Regular price From ¥1,980Regular priceUnit price per -

YELLOW BUILDING Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

YELLOW BUILDING Frame 50+ with framed mat.

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

STAY ON Frame 50+ with framed mat

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

STAY ON Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

22 FEB 16 Frame 50+ with matting and framing.

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

22 Feb 16 Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

February 22, 2016

Regular price From ¥1,980Regular priceUnit price per -

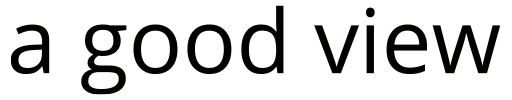

Stones Grid (Stones Grid) gray frame 50+ with framed mat.

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

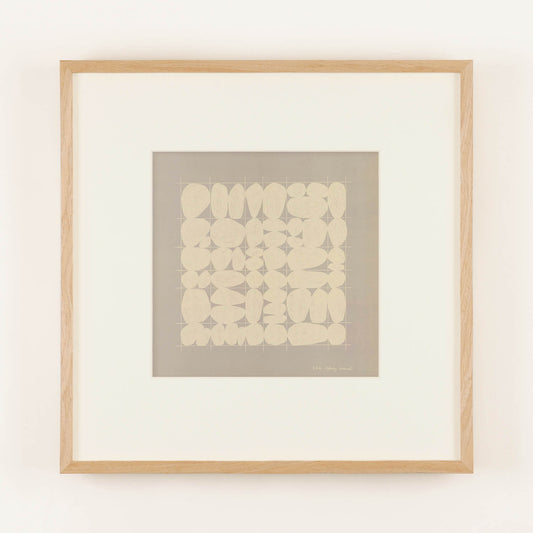

Stones Grid (green) frame 50+ with matting.

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

Stones Grid (Stones Grid) Green Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

Stones Grid (Stones Grid) Gray Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

Stones Grid (Green)

Regular price From ¥1,980Regular priceUnit price per -

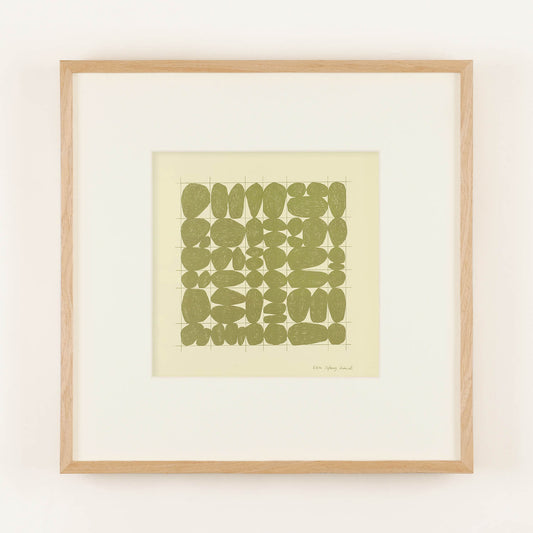

Stones Grid (gray)

Regular price From ¥1,980Regular priceUnit price per -

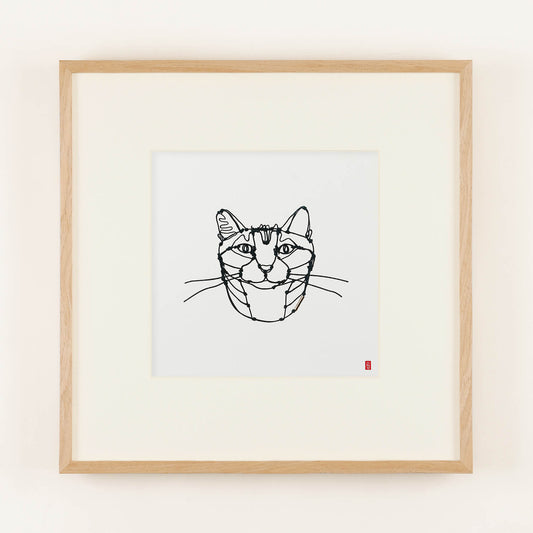

TSUBONEKO Frame 50+ with Matting for Framing

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

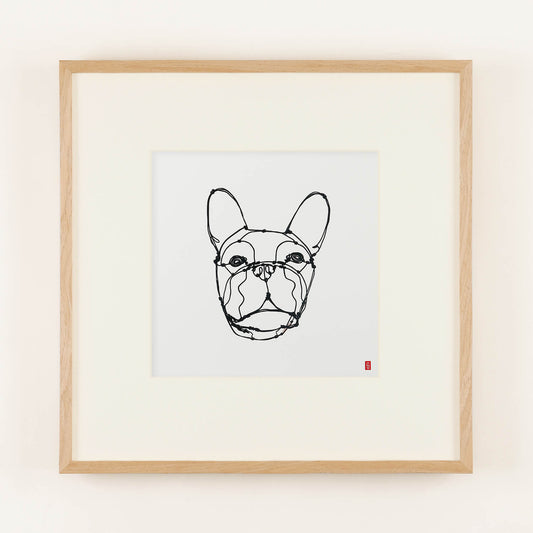

BULLDOG Frame 50 + Framed with Matting

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

FUKUROU Frame 50 + Framed Mat Included

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

HATO Frame 50 + Framed Mat Included

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

TORANEKO Frame 50 + Framed Mat Included

Regular price ¥17,600Regular priceUnit price per -

TSUBONEKO Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

BULLDOG Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

FUKUROU Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

HATO Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per -

TORANEKO Frame Set

Regular price From ¥6,160Regular priceUnit price per

Our Artists

This page introduces the artists who provide their works to our store. We feature a diverse group of artists from Japan and around the world, including painters, illustrators, and textile designers, who freely cross the boundaries between art and design, without being confined to traditional categories.