-

銀杏並木 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

銀杏並木 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

赤い屋根の町 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

赤い屋根の町 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

花浅葱(はなあさぎ)の1100 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

花浅葱(はなあさぎ)の1100 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

花浅葱(はなあさぎ)の1100

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

紺碧の1800 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

紺碧の1800 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

田園 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

田園 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

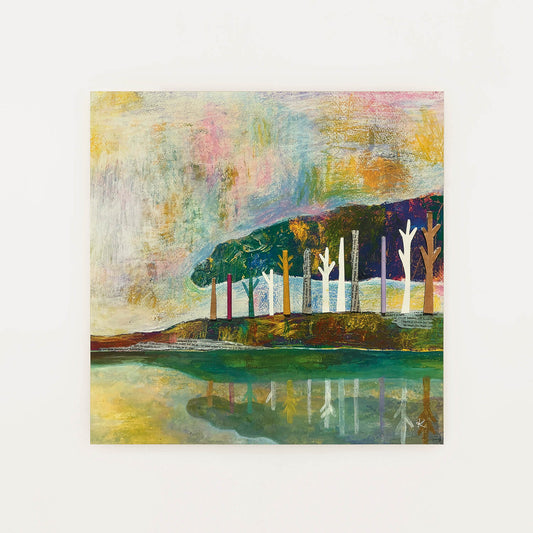

湖畔 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

湖畔 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

水縹(みはなだ)の1200 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

水縹(みはなだ)の1200 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

水縹(みはなだ)の1200

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

朝の待ちあわせ フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

朝の待ちあわせ フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

昼間のよりみち フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

昼間のよりみち フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

昼のはじまり フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

昼のはじまり フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

小さいお家と羊たち フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

小さいお家と羊たち フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

富士山 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

富士山 フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

光を受けて フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり -

光を受けて フレーム50+額装マット付き

通常価格 ¥17,600通常価格単価 あたり -

丘の上の小さいお家 フレームセット

通常価格 ¥6,160~通常価格単価 あたり

Our Artists

当店に作品をご提供くださっている作家の皆さまをご紹介するページです。画家、イラストレーター、テキスタイルデザイナーなど、従来のカテゴリーにとらわれることなく、アートとデザインの境界を自由に行き来する、国内外の多彩な作家陣が参加しています。