-

鉱物(コウブツ)multi

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

花浅葱(はなあさぎ)の1100

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

積木(ツミキ) black

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

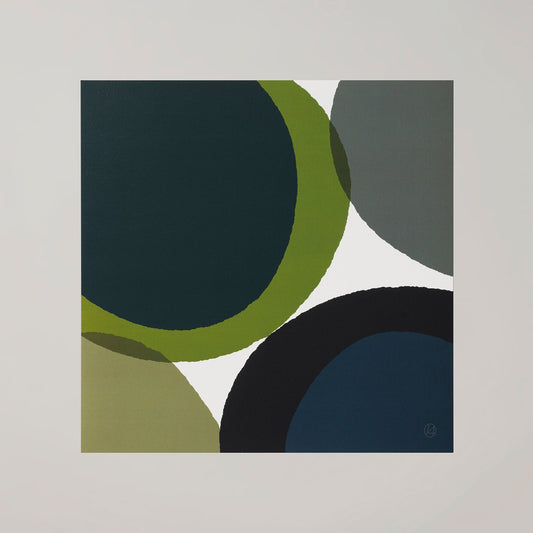

点円(テンエン) green

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

水縹(みはなだ)の1200

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

月食(ゲッショク) gray

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

ライチョウ ivory

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

ミモザ ivory

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

ペンギン ivory

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

プリズム yellow

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

フレンチブルドッグ ivory

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

ビルヂング green

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり -

ヒマラヤン ivory

通常価格 ¥1,980~通常価格単価 あたり

a good view のアートポスターは、厚みのあるしっかりとした用紙を使用しており、湿度や環境変化による反りや波打ちが起こりにくいのが特長です。すでに額縁をお持ちの方は、中身だけを入れ替えて、気軽にお部屋の印象を変えることができます。季節や気分に合わせてアートを楽しむ、そんな暮らしに寄り添うポスターです。

Category から選ぶ

Taste から選ぶ

Our Artists

当店に作品をご提供くださっている作家の皆さまをご紹介するページです。画家、イラストレーター、テキスタイルデザイナーなど、従来のカテゴリーにとらわれることなく、アートとデザインの境界を自由に行き来する、国内外の多彩な作家陣が参加しています。